En la imponente mansión de Madison Hayes, directora ejecutiva de Hayes Enterprises, reinaba un silencio que el lujo no lograba ocultar. Sus gemelas de siete años, Emma y Grace, habían cerrado las puertas a los tutores más costosos, negándose a comunicarse mediante señas o palabras. Nada parecía romper esa barrera… hasta que un conserje, con manos callosas y mirada sincera, lo consiguió sin proponérselo.

Daniel Miller, de 38 años, entró en escena una noche cualquiera. Su trabajo era limpiar, no educar. Sin embargo, mientras terminaba de ordenar la cocina, notó la curiosidad de las niñas. Sus manos comenzaron a moverse, formando signos en el aire, y de pronto, Emma y Grace respondieron. Lo que los tutores no lograron en meses, Daniel lo alcanzó en minutos: risas, juego y conexión.

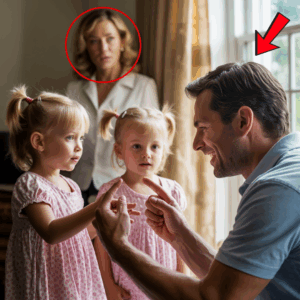

Cuando Madison entró a la cocina, el impacto fue inmediato. Acostumbrada a la frialdad de los informes financieros y a los silencios tensos de la junta directiva, se encontró con una escena que parecía imposible: sus hijas comunicándose felices, iluminadas por una complicidad que ella no había podido brindarles.

La ejecutiva intentó imponer su autoridad. “Ellas tienen tutores profesionales”, reclamó con firmeza. Pero la respuesta de Daniel fue directa y desarmante: “A veces, la bondad habla más fuerte que el dinero”. Palabras simples que atravesaron la coraza de una mujer acostumbrada a que nadie la contradijera.

La historia de Daniel iba más allá de un gesto espontáneo. Su hermano menor, Kyle, había nacido sordo. En un pequeño pueblo sin recursos, él aprendió lengua de señas para poder hablar con él. Años después, tras perderlo, Daniel encontró en las gemelas un eco de ese vínculo perdido. Enseñarles no solo era un acto de bondad, sino también una forma de mantener viva la memoria de su hermano.

Las niñas lo entendieron de inmediato. Le pidieron a su madre que aprendiera también. Al principio, Madison se resistió, pero frente a los ojos esperanzados de sus hijas, no pudo decir que no. De rodillas en el suelo de la cocina, dejó que las pequeñas guiaran sus manos. Torpe, insegura, pero genuina, firmó por primera vez una palabra que nunca olvidará: “Amor”.

Ese instante marcó un antes y un después. La poderosa CEO, conocida por su dureza en el mundo empresarial, se vio derrotada por lo más simple: la ternura de un gesto y la fuerza de la empatía. Por primera vez en años, no fue el trabajo quien dictó su tiempo, sino la risa de sus hijas y la presencia de un hombre que había aprendido a escuchar antes que a hablar.

La relación no terminó allí. Noche tras noche, Daniel fue un puente entre una madre distante y dos niñas que necesitaban sentirse comprendidas. Les enseñó canciones en señas, les devolvió la confianza y mostró a Madison que los títulos y las cuentas bancarias no podían comprar lo más esencial: la capacidad de escuchar.

El cambio fue tan profundo que la misma Madison, enfrentada a sus propios prejuicios, dio un paso impensado. Ya no veía a Daniel solo como un empleado, sino como alguien indispensable en la vida de sus hijas. Con voz quebrada, lo reconoció: “Has cambiado a mis hijas. Me has cambiado a mí”.

Daniel no buscaba reconocimiento ni ascensos. Con humildad, respondió que solo había hecho lo que cualquiera debería hacer: tratar a las niñas como si sus voces importaran. Y en ese gesto, que parecía pequeño, estaba la mayor lección que una ejecutiva podía recibir.

Madison entendió que su verdadero poder no estaba en las juntas de negocios, sino en su capacidad de ser madre. Que el amor no se construye con dinero, sino con tiempo y presencia. Que un conserje podía ser más grande que cualquier tutor de renombre, porque lo único que él ofrecía era lo que más escaseaba en su hogar: atención sincera.

De ese encuentro nació una nueva etapa en la familia Hayes. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de risas y manos en movimiento. Las niñas recuperaron la confianza, y su madre aprendió que nunca es tarde para reconstruir los lazos rotos.

La historia de Madison y Daniel es, en esencia, una lección universal. Nos recuerda que los títulos, los cargos y el dinero pierden valor frente a la simpleza de escuchar y la capacidad de conectar desde el corazón. Porque a veces, los verdaderos héroes no llevan traje ni corbata. A veces, usan botas gastadas y cargan un balde.

Y en esa cocina, en medio de gestos y silencios que decían más que mil palabras, un conserje devolvió la voz a dos niñas… y el alma a una madre que había olvidado cómo escuchar.

News

De un favor inesperado a un amor transformador: la cita que cambió tres vidas

Emma, enfermera pediátrica de 28 años, nunca imaginó que una noche común tras un turno agotador en el hospital se…

La anciana que desafió prejuicios y salvó a un bebé: así respondió un club de motociclistas cuando el pueblo le dio la espalda

En una pequeña localidad sepultada por una tormenta de nieve, una mujer de 73 años, viuda y acostumbrada a la…

El caso de los gemelos Thornton: siete años de misterio, corrupción y un hallazgo macabro en un centro comercial de Chicago

La desaparición de los gemelos Jessica y Joshua Thornton en diciembre de 1998 marcó a Chicago con un misterio doloroso….

El mendigo del parque resultó ser un multimillonario: la sorprendente venganza que derrumbó a un vecindario racista

Lo que parecía un simple gesto infantil se transformó en una historia de justicia y venganza que dejó en ruinas…

El huérfano y la viuda: cómo un gesto en una iglesia creó una familia y cambió sus vidas para siempre

En una pequeña iglesia rural de Estados Unidos, una mujer de 35 años marcada por la tragedia y un adolescente…

El misterio de la cabaña en Montana: diarios ocultos, polaroids espeluznantes y la huella de “el guardián”

En la Navidad de 2011, Aaron Caldwell y Mark Hanlin emprendieron lo que parecía un viaje perfecto: una escapada romántica…

End of content

No more pages to load