En una tarde soleada en Great Falls, Montana, el parque estaba lleno de risas infantiles, crujidos de columpios y pasos pequeños sobre el césped. Entre las bancas, Clara Bennet observaba a su hija Sophie, de ocho años, sentada en silencio en un columpio.

Desde hacía cuatro años, tras un accidente de auto, la niña no pronunciaba una sola palabra. Médicos, terapeutas y especialistas habían intentado todo, pero nadie había logrado romper el muro de silencio que la rodeaba.

Ese día, entre los padres y niños que disfrutaban del parque, apareció un hombre sencillo llamado Tom, empujando a su hijo Liam en una llanta-columpio. Su risa, cálida y profunda, llamó la atención de Clara.

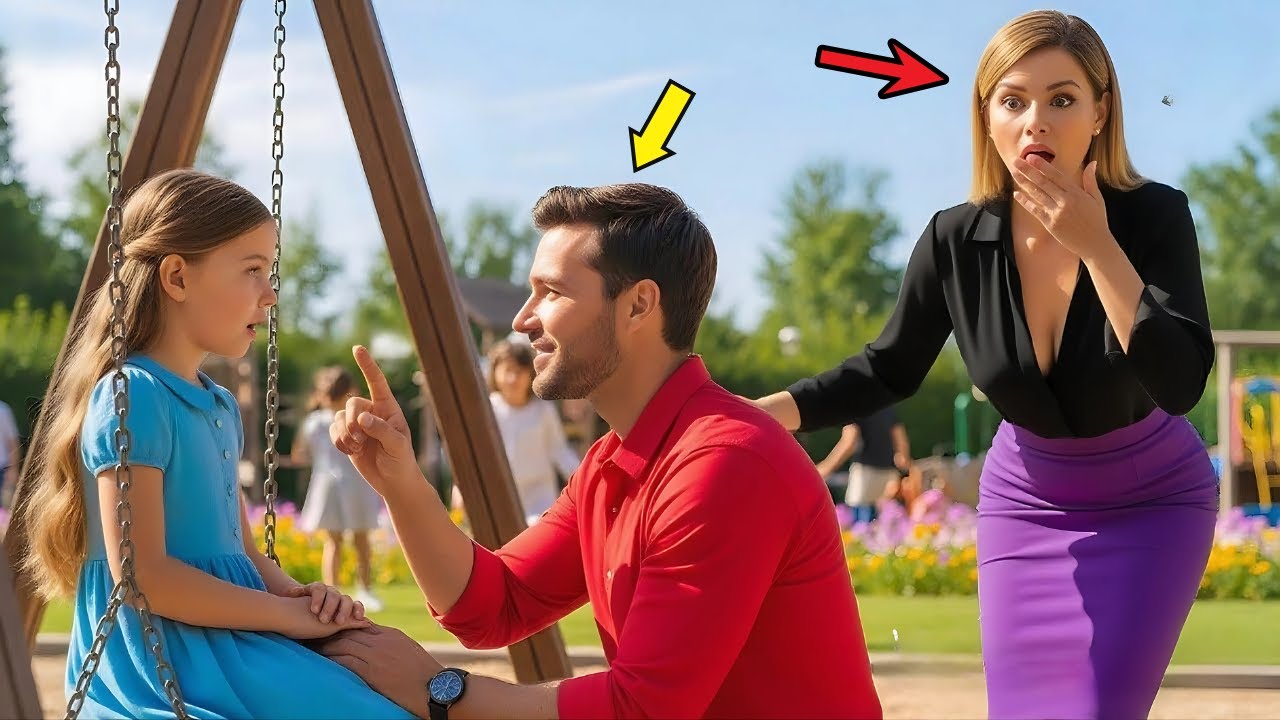

Cuando Liam corrió a beber agua, Tom se acercó sin titubeos a Sophie. Se agachó hasta su altura y, con una voz suave, le pidió permiso para sentarse. Sin esperar una respuesta inmediata, extendió su mano en un gesto abierto. Para sorpresa de Clara, Sophie aceptó.

Tom habló de forma tranquila, sin presión ni condescendencia. Le contó que su hijo creía que la gran resbaladilla era solo para los valientes, pero que él había visto niños aún más valientes. Luego, lanzó una pregunta simple: “¿Quieres saber cómo lo sé?”. Fue entonces cuando Sophie, después de cuatro años, susurró una sola palabra: “¿Por qué?”.

Clara quedó paralizada. Aquel momento, tan breve como poderoso, marcó un antes y un después. Tom no hizo alarde de lo ocurrido; simplemente continuó hablando con ella, transmitiéndole que el verdadero valor no siempre hace ruido.

Poco después, Sophie volvió a hablar, diciendo su nombre y mostrando una chispa de curiosidad que Clara no veía desde antes del accidente.

Invitaron a Tom y Liam a un café cercano. Allí, Sophie y Liam reían y susurraban, como viejos amigos. Clara aprovechó para preguntar cómo había logrado lo que nadie más pudo.

Tom reveló que su hermana, de niña, también dejó de hablar tras un abandono familiar. “No la hice hablar”, dijo, “solo escuché hasta que estuvo lista para responder”.

Mientras compartían café, Clara notó las cicatrices en las manos de Tom y un brazalete médico gastado en su muñeca, señales de una historia propia que aún no contaba.

Sin embargo, lo más importante en ese instante no eran las respuestas, sino la risa clara de Sophie, llenando de nuevo un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo.

Ese día, Clara entendió que, a veces, las llaves para abrir las puertas más cerradas no se encuentran en manuales médicos, sino en la empatía genuina, en la paciencia y en la capacidad de mirar a alguien y decir, sin palabras: “Te veo, y estoy aquí para escucharte”.

News

Los Guardianes Desaparecidos de la Sierra Verde: El oscuro misterio de seis almas devoradas por la codicia corporativa

El Canto de las Secuoyas y el Silencio de la Noche Era el año 2005, una época donde la conciencia…

El Misterio de la Familia Ramírez: Un Viaje a la Selva Chiapaneca que Terminó en un Silencio Escalofriante

El viaje familiar, ese ritual sagrado que tantas familias mexicanas atesoran, se convirtió para los Ramírez en la crónica de…

El secreto del río Tampaón: el hallazgo que reveló el misterio de Héctor y María

El río Tampaón es un susurro de agua que fluye a través de la Huasteca Potosina, pero en su corriente,…

El desierto de Coahuila exhuma un misterio: ¿Qué esconde la desaparición de Marta Zambrano?

El desierto de Coahuila es una tierra que guarda secretos bajo su piel agrietada. El tiempo y el viento suelen…

El monstruo del sótano: El macabro secreto del profesor de física que aterrorizó un tranquilo barrio de EU

En el apacible y arbolado suburbio de Silver Spring, Maryland, la casa en el 47 de la calle Olmo no…

¡Milagro en Mazatlán! Un padre encuentra a su hija desaparecida hace 18 años, explotada en un cartel de la carretera

En un país donde la desaparición de personas, especialmente la de menores, se ha convertido en una herida abierta y…

End of content

No more pages to load