El desierto de Sonora es un lienzo implacable donde el sol pinta cada día un paisaje de brutal belleza. Es un lugar donde el tiempo se detiene y los secretos se desvanecen en la arena, arrastrados por un viento que no pregunta, solo sopla. Pero incluso el desierto tiene sus límites, y a veces, lo que se oculta bajo las dunas regresa a la superficie para reescribir la historia. Ese es el caso de Leticia Armendaris Garza, una oficial de la policía fronteriza cuyo destino se convirtió en una leyenda silenciosa y, doce años después de su desaparición, un enigma que desafió toda lógica. Su historia nos toca de cerca, en el corazón de nuestro México.

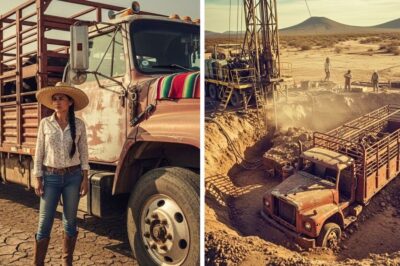

Era la mañana del 8 de abril de 1997. Leticia, con 29 años, era una de las pocas mujeres asignadas a la policía fronteriza en un tramo remoto entre Sonora y Arizona. Ese martes, salió del puesto de vigilancia en el Naranjo de Aguilar, una comunidad que vivía al ritmo de los caminantes, los coyotes y, según los rumores, de grupos armados que se movían sin ser vistos. Su misión: un reconocimiento de rutina a bordo de su Chevrolet Silverado verde olivo, la placa BCE882Z brillando bajo la luz matutina. La ruta de 17 kilómetros entre dos puestos abandonados, el Puesto Coyote Seco y el Paso Roca Blanca, era tan familiar para ella como su propio rostro en el espejo.

A las 07:18, su voz se escuchó por última vez en la radio. Después de eso, solo hubo silencio. El protocolo de búsqueda se activó horas después de que no respondiera a las llamadas. Una patrulla terrestre y un helicóptero sobrevolaron la ruta, pero el desierto no entregó nada. No había señales de un accidente, ni marcas de llantas fuera del camino, ni el más mínimo rastro de que un vehículo se hubiera desviado. Leticia y su camioneta habían desaparecido como si la tierra las hubiera tragado enteras.

Para Clara Garza, la madre de Leticia, el silencio fue una tortura que duró años. Cuatro veces fue llevada al puesto de vigilancia, y cada vez regresaba más abatida. En su última visita, sostuvo la gorra de su hija, y con una fuerza que solo una madre mexicana conoce, le dijo a un sargento: “Yo la crié con fuerza, pero no para esto. Lety nunca se habría ido sin despedirse”. El caso se convirtió en una historia de advertencia para los novatos. El desierto puede borrar una vida sin dejar sombra. En 2003, el gobierno mexicano archivó el caso por falta de evidencia. Leticia fue declarada oficialmente ausente, su nombre grabado en una pequeña placa de bronce, un recordatorio de que en el desierto, la vida puede ser efímera.

Pero el desierto tiene memoria. En la mañana del 17 de septiembre de 2009, la historia dio un giro inesperado. Un grupo de geólogos de la Universidad de Sonora sobrevolaba una zona remota del desierto de Altar, cerca del límite con Baja California, a casi 200 kilómetros de donde Leticia había desaparecido. Entre las dunas, identificaron una silueta inusual. Después de tres días, un helicóptero aterrizó en el lugar. Allí, parcialmente enterrada en la arena, oxidada y casi irreconocible, estaba una camioneta verde olivo. La pintura blanca en el cofre, descolorida pero aún legible, decía: “Patrulla fronteriza”. Era la Silverado de Leticia.

El hallazgo fue un shock que reabrió heridas que nunca sanaron. El vehículo estaba en un lugar que, según los registros oficiales, no formaba parte de la ruta operacional de ningún agente. Lo más impactante: el vehículo no mostraba señales de violencia. Las puertas estaban abiertas, el radio dañado, y el asiento del conductor intacto. La camioneta había llegado a un lugar prácticamente inaccesible sin dejar un rastro visible. El teniente Esteban Gutiérrez, quien participó en la nueva investigación, lo resumió en una rueda de prensa: “Ese vehículo no debería haber llegado ahí y, sin embargo, llegó”.

Dentro de la camioneta, el equipo forense encontró objetos personales de Leticia: su chaleco de patrulla, unos lentes oscuros con su nombre grabado y una libreta de notas. En la contraportada de la libreta, una única frase escrita a mano, desvanecida por el tiempo: “No sigas esta ruta”. El análisis caligráfico no pudo ser concluyente, pero la duda ya estaba sembrada. ¿Por qué había llegado tan lejos? Y, ¿quién había estado allí recientemente? La vegetación cercana a la camioneta mostraba marcas de pisoteo humano, no más de tres semanas antes del hallazgo. Alguien había estado allí. Y no hacía mucho tiempo.

La noticia llegó a los medios locales. Los titulares clamaban: “12 años después, la patrullera aparece, pero sin ella”. Clara Garza, ahora con el rostro surcado por las marcas de la edad y el dolor, apareció frente a las cámaras con la misma fuerza contenida de años atrás. “Mi hija no se desvaneció”, dijo. “Alguien la quiso borrar, pero el desierto nunca olvida”. Su convicción llevó a la reapertura del caso, a cargo del comandante Adrián Becerril, un ex agente de inteligencia especializado en desapariciones de migrantes.

La investigación de Becerril se centró en los detalles olvidados. Un examen minucioso de la camioneta, resguardada en un almacén de la Procuraduría, reveló un hallazgo crucial. Escondido bajo el piso, atrapado entre el tanque y la estructura de hierro, encontraron un pequeño fragmento de tela. Era un pedazo de uniforme, con hilos de sangre seca. El análisis de ADN fue silencioso, discreto, pero su confirmación fue atronadora. La sangre pertenecía a Leticia Armendaris.

Este descubrimiento eliminó la última duda que rondaba en el aire. Leticia no se había ido por su cuenta. Estaba viva y herida cuando la camioneta se detuvo en ese punto remoto. La tela escondida indicaba un intento desesperado de ocultar algo, una evidencia. Pero, ¿por qué esconder un fragmento de su propio uniforme? La nueva hipótesis de Becerril cobró forma: Leticia pudo haber sido secuestrada y forzada a conducir hasta ese punto, o mantenida como rehén en su propia camioneta. La ausencia de violencia en el vehículo no descartaba un secuestro; por el contrario, reforzaba la idea de que fue llevada con vida.

Mientras revisaba antiguos registros de la base del Naranjo, Becerril encontró una hoja de ronda firmada por Leticia dos días antes de desaparecer. Una anotación en letra diminuta, casi ilegible, cambió el rumbo de la investigación: “Detecté movimiento irregular entre Coyote Seco y Cerro San Juan. No eran migrantes”. Nadie había notado esa frase antes. El tramo correspondía exactamente al área donde Leticia se desvaneció. Esta pista lo llevó a la verdadera pregunta: ¿qué había en esa zona en 1997 que no eran migrantes?

La respuesta estaba en los susurros de los antiguos habitantes, de los guías locales y de los coyotes retirados. Durante la segunda mitad de los años 90, un grupo paramilitar no oficial había comenzado a operar al norte de Sonora, actuando como intermediarios entre traficantes, exmilitares y desertores. Operaban en silencio, buscando la neutralidad a través de la violencia calculada. Leticia, en su ronda de rutina, pudo haberse topado con ellos. Pudo haber visto algo que no debía ver.

Una grabación de la central de radio, olvidada en un archivo, reveló una última pieza del rompecabezas. Cuatro minutos después de la última transmisión oficial de Leticia, una voz femenina fue registrada en un canal adyacente, susurrando algo ininteligible. La voz nunca había sido analizada con atención, y cuando lo hicieron, notaron que la frecuencia no estaba autorizada. Era como si Leticia o alguien muy cercano a ella, hubiera intentado transmitir algo en una frecuencia clandestina, fuera de todo protocolo. Un software de inteligencia estadounidense concluyó con un 67% de probabilidad que la voz era de Leticia.

La pieza final de este rompecabezas apareció cuando un nombre volvió a la superficie: Julián Varela Elisondo, un ex policía estatal expulsado de la corporación en 1994, que se había unido al grupo paramilitar del que los lugareños hablaban. El destino de Leticia, la razón por la que su camioneta apareció tan lejos y con un rastro de sangre, dejó de ser un enigma para convertirse en una historia de traición. Ella había visto algo que no debía. La historia de la oficial que desapareció en el desierto y regresó doce años después sin ella, era en realidad, un relato de cómo el desierto, implacable como el tiempo, nunca olvida a aquellos a los que se lleva.

El caso de Leticia Armendaris es un recordatorio de que la verdad, como el desierto, tiene sus propios tiempos. A veces se oculta bajo la arena por años, pero al final, siempre encuentra la manera de salir a la luz, para que el mundo sepa lo que pasó y, tal vez, para que un alma perdida finalmente pueda encontrar la paz. En México, este tipo de historias nos recuerdan la fragilidad y la fortaleza de quienes defienden nuestras fronteras. Es un llamado a la memoria y a no olvidar a quienes se desvanecen en el silencio del desierto.

News

Los Guardianes Desaparecidos de la Sierra Verde: El oscuro misterio de seis almas devoradas por la codicia corporativa

El Canto de las Secuoyas y el Silencio de la Noche Era el año 2005, una época donde la conciencia…

El Misterio de la Familia Ramírez: Un Viaje a la Selva Chiapaneca que Terminó en un Silencio Escalofriante

El viaje familiar, ese ritual sagrado que tantas familias mexicanas atesoran, se convirtió para los Ramírez en la crónica de…

El secreto del río Tampaón: el hallazgo que reveló el misterio de Héctor y María

El río Tampaón es un susurro de agua que fluye a través de la Huasteca Potosina, pero en su corriente,…

El desierto de Coahuila exhuma un misterio: ¿Qué esconde la desaparición de Marta Zambrano?

El desierto de Coahuila es una tierra que guarda secretos bajo su piel agrietada. El tiempo y el viento suelen…

El monstruo del sótano: El macabro secreto del profesor de física que aterrorizó un tranquilo barrio de EU

En el apacible y arbolado suburbio de Silver Spring, Maryland, la casa en el 47 de la calle Olmo no…

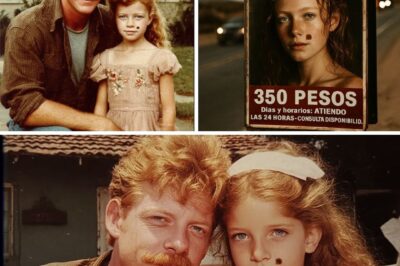

¡Milagro en Mazatlán! Un padre encuentra a su hija desaparecida hace 18 años, explotada en un cartel de la carretera

En un país donde la desaparición de personas, especialmente la de menores, se ha convertido en una herida abierta y…

End of content

No more pages to load